わらしこ保育園さんは、1992年から開園している福岡県久留米市の認定こども園です。

2023年度からクレド制作・浸透、Tシャツ制作などを実施いただいている武藤裕子 園長、武藤健太 副園長、武藤貢平 事務長の3名にお話を伺いました。

- ———————————————————————————————————–

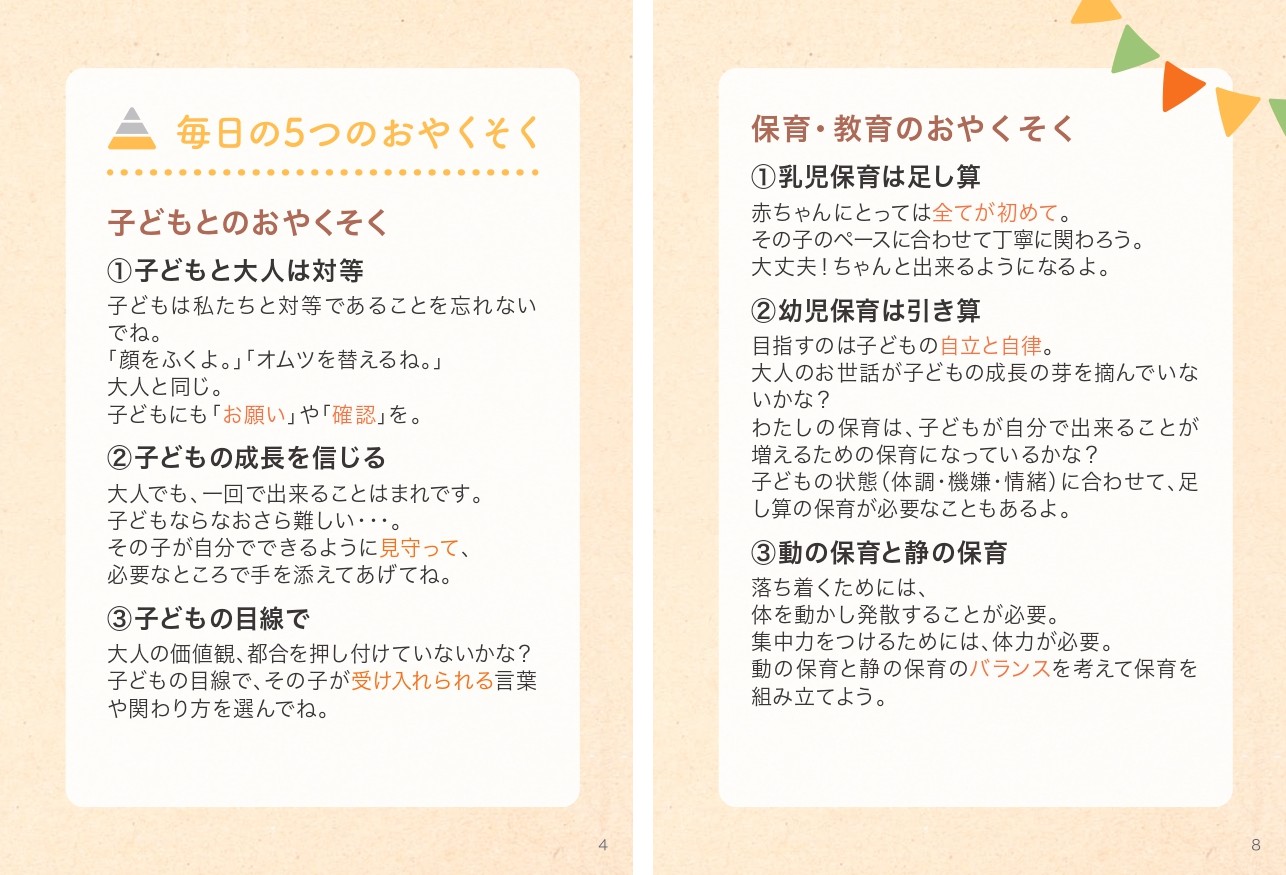

※クレド制作・浸透とは?

→園で大切にしている保育観(理念・方針・目標など)を、現場で活かしやすいクレドとして再構築し、浸透・実践につなげるところまでお手伝いします。

———————————————————————————————————–

――弊社を知っていただいたきっかけは?

副園長:全国研修でチームビルディングスさんが出展されていて知りました。

日常業務が忙しく、全体の方針や職員の意識統一をしなきゃなとは思っていたんですが、おざなりになっていました。でも内部でやると意見の集約が難しかったり、力関係でうまく発言できない人がいたりと難しさがあると思ったので、外部の人を入れた方がいいかなと。認定こども園に変わる時期でもあったので、これを機に理念や方針を見直そうと思ってお願いしました。

――そうだったのですね。

副園長から「こんなことをやりたい」と園長・事務長に相談して始まったのですか?

副園長:そうですね。でも最初はそこに大きなお金を投じるというのが決めきれなかったです。

他にも何社か比較した後に、チームビルディングさんにお願いすることになりました。

ロゴだけ作ろうという話もあったんです。ロゴを作るだけで園のコンセプトが固まって、園内にも園外にも「こんな園なんだ」とイメージがついて周知しやすくなるよって話を聞いたことがあって。でも自園を知らないデザイナーさんに作っていただいても「あれ、ちょっと違うな」と。それで、私たちにはロゴだけは合わないかもなと思い、トータルでやっていただけるチームビルディングスさんにお願いした経緯があります。

――では実際にクレド制作・浸透をやってみてどうでしたか?

事務長:最初は全職員アンケートや職員へのインタビューから始まりましたよね。そこで職員もわらしこ保育園の方針に触れ、自分の言葉で表現するという機会がありました。そのことで、自分ごととして考えることができたと思います。今まで園の方針などをあまり考えていなかったと思うんです。体現できていた人はいると思うのですが、意識的にそれを考え、自分の言葉で何か言おうっていうのはなかったなと思うんですよね。クレドをつくる過程で、そういう経験ができたというのは大きな意味があったと思っていて、できあがったクレドそのものだけではく、その過程も成果だなと思っています。

今は、何かを考えるときにクレドが隣にあって、自分はどんな保育をしたいかというのを考えやすくなっていると思います。方針とか理念とかって、現場の先生たちからはちょっと遠いものになりがちですよね。

子どもがお漏らしをすると誰かがパッと動かないといけないし、トラブルが起きていたら対応することの方がもちろん緊急性が高くて。確実にそういった時間が取られるので、ゆっくり方針や理念を意識することは難しいですよね。なのでクレドブックが実物としてあると、時間がなくても意識しやすくなるかなと思います。実際に習慣として少しずつ根づいてきているので、クレド制作と浸透をしてよかったなと考えています。

園長:数年前のコロナ禍で、保育の大きな見直しをしなきゃいけない時期がありました。それまで当たり前にやってきたことができないという…でもやっぱり子どもの成長にとって大事にしなくちゃいけないものって変わらないと思ったんです。

また、認定こども園に移行するため職員を増やすことになったので、30年以上培ってきた「わらしこの保育」を残しつつ、どんな風に新しいものをつくっていけばいいのかと悩んでいました。私たち(園長・副園長・事務長)は、親子なので、やっぱり喧嘩も甘えもありますし、そういった点では意見をしっかりまとめてくださる仲介役が必要かなと思いました。

やってみる中では、今まで培ってきたものを言葉にする機会になってよかったですね。

私自身、若い世代にきちんとわらしこの保育を伝えておきたいという想いもあって、職員に伝えやすい・わかりやすいものをクレドとしてつくりたいと思っていました。園としてこれまで頑張ってきたことや、これからも頑張ってほしいことが言語化されて出てくるので、私自身が一番得しているような気持ちにもなりましたね。

――そうだったのですね。

園長:あとは現場への指導で、この保育は外れているのではないかと違和感を覚えたときに、「クレドに沿うならこういう保育方法の方がいいんじゃない?」という意見を職員に言いやすくなりました。クレドを使ってわらしこらしい保育を伝えやすくなったのでよかったなと思っています。職員も最初はクレドに慣れない部分があったと思いますが、クレド浸透会議の回数を重ねていく中で、中核となるリーダーたちもそれを意識してくれるようになり、より全体に伝わりやすくなっているなと感じています。

――クレドで指導がしやすくなるのは、とてもいいですね。

副園長:中核となる先生たちにも、後輩や新しく入った先生に「こういうことを思って保育をしてほしい」という指標を示しやすくなりますよとお伝えしました。

各先生たちの感覚だけでやっていると、指導する側もこの教え方でいいのかな?と不安になったりしますよね。指導を受ける側も、この先生とあの先生は言うことが違うなとか、統一感がなくなったりもするので、「園はこういう方針だよね」という軸があると指導がスムーズになるなと。まして、その方針も先生たちの言葉から引き出して作ったものだから「自分たちで作ったものは守らないと、大切にしないと」という流れをつくれたのは、本当によかったなと思いました。

実際に中核の先生たちからも「個人の意見だけでなく、園の方針に則ってこういう保育をしてください、こういう指導をしてください、そのやり方は見直していきませんか?と言えるので、指導がしやすくなりました。」と声をもらえたので、本当にそれは生きた言葉になったなって思っているところですね。

園長自身もすごく言いやすくなったと思います。これまでは、現場の意見を尊重しすぎるというか気にしすぎるところもあって。でも「クレドには、子どもの目線でとか、無理をしないと書いてある。だから運動会の練習もこのレベルまで。」と言いやすくなったり、「動の保育と静の保育のバランスって書いてある。だから、制作ばかりではなくお散歩も行かせてね。」と現実的な指導がしやすいのはとても大きいなと思います。

園長:クレド制作に取り組む中で、改めて現場の先生たちと保育方針や保育内容について意識できるようになったと思います。何のためにこの行事するのか、保育の中で何を大事にしていくのか、ということをしっかり考えて保育に取り組むのと、決まった流れの中で日常をこなすのとは、意味が違ってきますよね。

「何のために?何を目指して?」というところを話し合う機会がぐっと増えたなと思っています。職員もそれを考えながら日頃の計画ができるようになったんじゃないかな。

――素敵ですね。

では、完成したクレドの気に入ってる部分やこだわった部分などはありますか?

副園長:クレド作成会議の中で、主幹の先生が「足し算の保育、引き算の保育」という言葉を言ってくれたんですよね。「もう4歳児クラスの子だよ、それは手貸しすぎじゃない?」とか「いや、4歳児クラスだけれど、今は家庭の事情で心が弱っているからそこは足していかないと」とか、足し算・引き算という言葉を出してくれて。入れるかどうかはすごく話し合ったのですが、この言葉は現場発信なので、大事にしたいなと思っています。

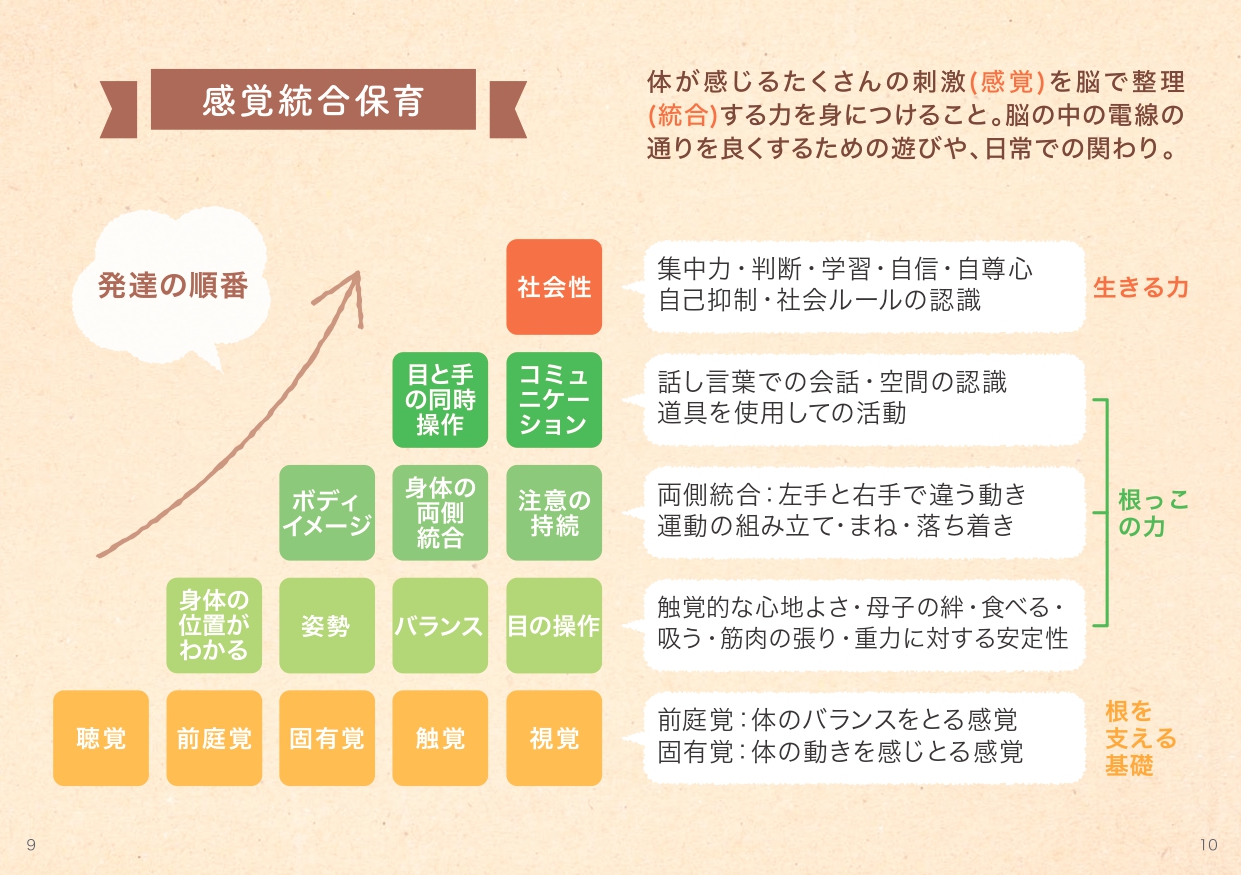

あとは、感覚統合保育の部分は、図をどうしても載せたいというのがありました。

保育って感覚でやってるんじゃなくて、理論でやっているっていうのをしっかり載せたくて。この限られたスペースにどうやって載せるか、見やすい図形の向きはどうなんだって、ふじかよさん(弊社 藤原)と散々話し合ったので、これは心に残っていますね。

事務長:図の話で言うと、保育って医療と同じような学問だと思うんですよね。子育てと保育は似ているけれど別物で、家庭で行われる子育ては、愛情や想いやつながりで形作られているかなと思います。でも保育は専門的な学問なので、それに加えて知識が必要です。それをきちんと身につけておく必要があるし、自信をもって専門家ですって言えるような立場であってほしいんですよ。そんなことを思ってここに載せました。さらにこの図を見て、もっとこれを知りたいとか、もっとここを極めたいとか、先生たちの視野が広がるきっかけになればという意味合いも含んでいます。

――そういった背景があってこの1ページなんですね。

クレドができたことで、先生たちの変化はありましたか?

副園長:今は職員会議のクラス発表で、クレドの項目に関連するエピソードを紹介してもらう取り組みをしています。それがあるので、クレドの項目に沿って子どもたちのよい姿を一ヶ月かけて一生懸命探すようになるんですよね。クレドができる前は、困った事例についてメインで話されることが多かったんです。でもそれが子どもたちのいいところに目がいくようになりました。

事務長:自園では、先生たちが毎日アプリを使って、その日の保育の様子を各クラスの保護者様に配信しています。そこで先ほどの「引き算の保育」を意識した発言が書いてあったり、クレドに沿って職員や保護者様に感謝の言葉が書いてあったり、そういうことは感じますね。

クレドができたことで職員がどう変わっていくのかな?というのは意識して見ているので、私自身がそれを多く発見できるようになってきたと思います。職員の変化というよりは、私自身の変化かもしれないですね。

でも職員のそういった姿に気づけるのは、すごく嬉しいです。職員との雑談などで「こういう意図を持ってやっていたね、伝わっているよ」というフィードバックもするようにしています。先生たちが変わっていることに、こっちも気づいてるよっていうのをちゃんと発信していきたいなと思っています。

――園内でいい循環ができあがってきているのですね。

園長:継続があるからかな。私たちも何もなければ業務に追われて、振り返りなどを忘れがちになるんです。でもこうちゃん(弊社 菅谷)にクレドについて話す会議を定期的にお願いしているので、意識をしながら継続ができていると思います。これがなかったら、つくって安心して終わっていたかもしれないです。

こうちゃんに継続で入ってもらうことが、今の状況につながっているっていうのをすごく感じています。そうでなければ、今のクレドのあり方は保てなかったんじゃないかな。つくった後のフォローもしっかりしてもらえているので、その点は継続でお願いしている成果かなと思っています。

副園長:「つくった後も再契約をよろしくお願いします」って書かないとですね(笑)

――そうですね(笑)

園長:絶対必要だと思います。私たちの変化や成長が見えたらこうちゃんもそれを意見してくれるだろうし、それが私たちの励みにもモチベーションにもなるので、そういった点でも大事かなと思います。

クレドをつくったから終わりじゃなくて、せっかくつくったからそれを活かしていくためにチームビルディングスさんの力は必要かなと思っています。「もういいかな」って思うぐらい私たちが成長すればね、また違ってくるとは思うんですけど(笑)まだまだ駆け出しなので、もうちょっとお願いしたいなと思っています。

――嬉しいお言葉をありがとうございます。

では、今後の展望などはございますか?

園長:このクレドが浸透して、今までわらしこが大事にしてきたものが継承されていくことが私の大きな願いです。今の社会変化に対応できる保育力が大事だと思うんですよね。これからどんどん社会が変わっていって、子どもたちにとって育ちにくい環境が増えていくと思うんです。災害や気候変動などもすさまじいですよね。でもそれにも動じないたくましい体と強い心を子どもたち、そして大人たちも持てるようにしていきたいなと思っています。

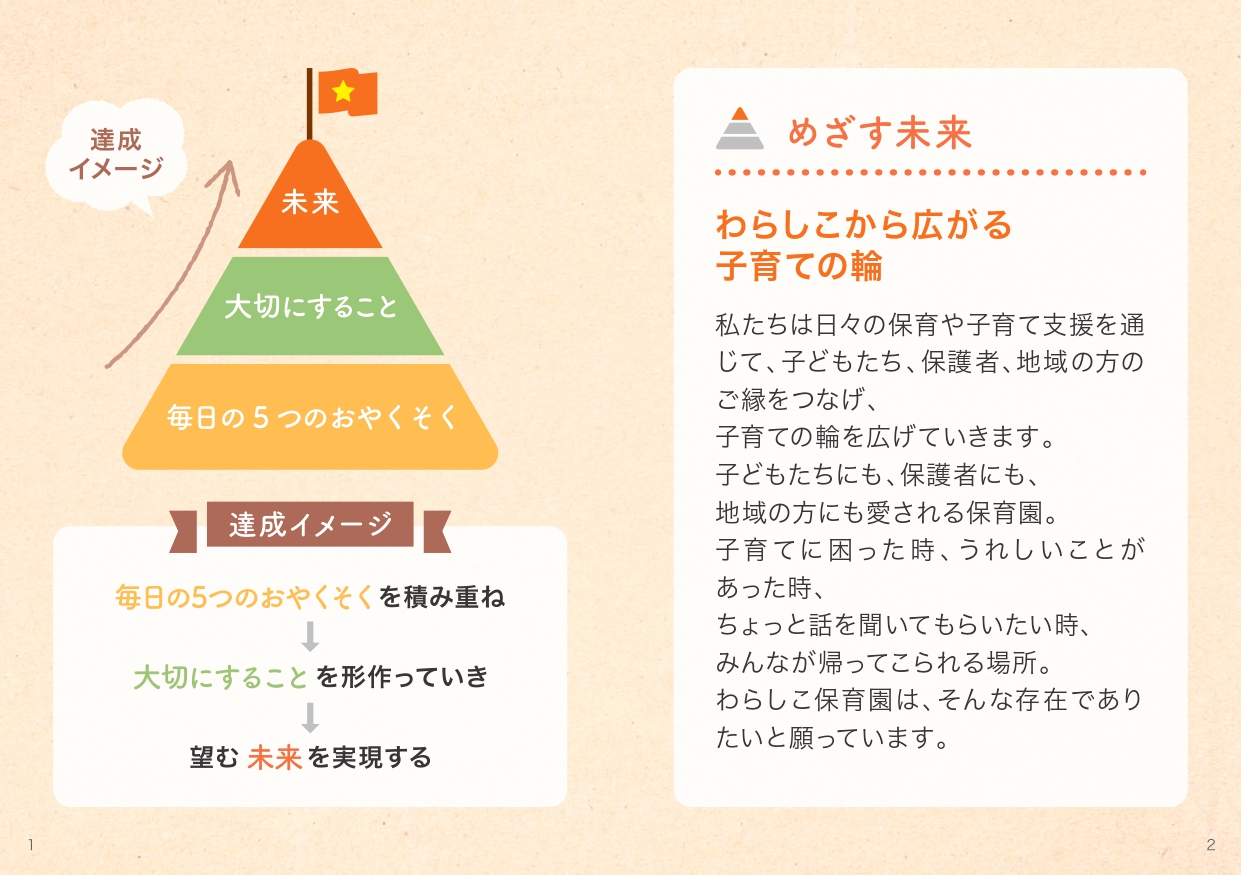

事務長:クレドに、めざす未来として「わらしこから広がる子育ての輪」というのがあります。

わらしこ保育園が、子どもたち・子どもに関わる人たち・地域の方々などの居場所になってほしいなと思っています。

よく言われる三つの間(時間・空間・仲間)のように、自分が本当に楽しいと思える場所、時間、一緒に楽しめる仲間がいるってすごく大事だなと思っていて。そういう場所になりたいです。話を聞いてほしいなとか、つまらないなと思った時に、わらしこがあることで少し笑顔になれる。そんな保育園であり、そんな存在でありたいなと思います。

副園長:私は園長が引退した後を継いでいきますが、その頃は少子化がさらに進行しています。この先30年もわらしこ保育園が存在していくためには、「わらしこから広がる子育ての輪」というのは本当に大切なワードになるなと思っています。

「小さな子どもってこんなに熱を出すの?」が良い例で、子育ては「始まる前には聞いていなかった!」ということが多いですよね。でもそれを知っている我々は発信していける。例えば、子育てがスタートする前の妊娠前・妊娠中のご家庭に「こんな風に子育てしたら楽だよ」といった話ができる場があったらいいなと思っていたり、園を卒業した後の学童期もしっかり見ていけるよう学童保育にアプローチをしてみたいなとも思っています。

お子さんの人数が少なくなるからこそ、一人ひとりの人生により深く、より長く、寄り添っていける存在でありたいなと思っています。その中で軸にするのはやっぱりクレドで、「わらしこから広がる子育ての輪」を実現するには、どのアプローチが必要か?をしっかり考えてやっていきたいですね。

――3名揃ってのお話を伺えて、とてもありがたいお時間でした。

今日は本当にありがとうございました。